11月17日は江別小学校の学芸発表会でした。例年の学芸発表会とは違った空気を感じたのは私だけでしょうか。帰り際におやじの会創設当時から一緒に活動させて頂いたお父さんから、引越し、転校することを明かされましたのでなおさらです。

1年生のによる開会のあいさつのあと、元気の良い歌と器楽演奏が披露されました。入学して半年間の成長はめまぐるしいものがあります。1年生であろうと、江小っ子として誇りを持ってステージに立つその姿は、微笑ましくもあり、親としては子どもの成長を喜び、感動する瞬間です。それは親でなくても涙するものです。

加えて、やはり失くなりゆくであろう江別小学校を忍び、あと何度この光景を目にすることが出来るのだろうという寂しさと、子どもたちが誇りとし、大好きな江別小学校を守ってあげられなかったことに、残念な思いと申し訳ない気持ちで、なおさら涙がこみ上げきました。最後まで観覧の予定でしたが、とても我慢できなくなり、途中で帰って来てしまいました。

先日、このブログの「学校がなくなるということ」という投稿の中で、江小が大好きな1年生のエピソードをご紹介いたしましたが、今の1・2年生はおそらく、統合と新校舎完成までのすべてのプロセスを経験するであろう過酷な将来が待ち受けています。“江別小学校を卒業したい”“江別小学校が大好き”と目を輝かせている子どもたちを見ていると、そう思ってくれる子どもたちを育てることが、本来江別市の教育として目指すべきところであり、その役割を江別小学校は果たしてきたということを物語っています。私たちはそんな江別小学校の歴史に、PTA会長として関わり、その職を歴任して来れたことを嬉しく、誇りに思います。その思いを何とか統合校へつなげられないものでしょうか。

少子化問題になんら解決策を見出せないまま、全国・全道的に公立学校の統廃合が進み「母校がなくなる」状況が数多く見受けられます。江別市も例外ではなく、昨年来より江別小学校と江別第三小学校の統合問題が地域協議会で議論され、統合の方向で結論が出されました。私たちは、江別小学校を現在の「萩ヶ岡」に学校機能として残していただきたく、活動しております。 江別小学校を愛する皆さまとのコミュニティの場として開設しております。 北海道江別市にある、開校126年の江別市立江別小学校。その風格あるレンガ校舎は、レンガのまち江別の象徴として地域に親しまれています。

2012年11月23日金曜日

2012年11月15日木曜日

久茂地小学校を存続させる会

行政による強引な統廃合は、全国的に流行しているようです。一見、地元民と話し合いながら進めているように思われますが、いずれも形式的なもので、まともな議論すら出来ない呆れるばかりの予定調和です。

「少子化では仕方ない」と言いますが、あらゆる情勢が、安心して子どもを育てられる環境ではないことが、一番の少子化あるいは出生率低下の要因ではないでしょうか。

そして、教育環境を悪化させる後ろ向きな政策が追い打ちをかけ、さらなる少子化の悪循環に陥っています。

人口の減少は国力の低下を意味します。経済が停滞し、政治が混乱している状況では、そう遠くはない将来、この国は滅びてしまいます。

「少子化では仕方ない」と言いますが、あらゆる情勢が、安心して子どもを育てられる環境ではないことが、一番の少子化あるいは出生率低下の要因ではないでしょうか。

そして、教育環境を悪化させる後ろ向きな政策が追い打ちをかけ、さらなる少子化の悪循環に陥っています。

人口の減少は国力の低下を意味します。経済が停滞し、政治が混乱している状況では、そう遠くはない将来、この国は滅びてしまいます。

久茂地小学校を存続させる会 : http://kumoji100.hitotu.jp/sonzoku/

2012年11月5日月曜日

学校がなくなるということ

ある江別小学校の保護者の方からお聞きしたお話です。その方の1年生のお子さんと「江小・三小統合委員会だより」第13号を読みながら、以下の様な会話をされたそうです。

母 : 「江小が三小と一緒になって、三小の場所に新しい学校が建って、そこへ5年生ぐらいになったら通うことになるんだよ」

子ども : 「江小はどうなるの」

母 : 「なくなって壊してしまうの」

子ども : 「いやだ、江小を卒業したい!」

母 : 「三小も今の学校を壊しちゃって新しい名前になるんだから、学校が無くなっちゃうのは三小の人たちも同じでしょ?」

子ども : 「でも新しい学校は三小の場所にできるんでしょ。ずるい!」

その子は“江小を卒業したい!”と言いながら泣き出し、“ずるい!”の言葉に、お母さんは何も言えなくなったそうです。

1年生といえども、自分が通う学校を誇りに思い、それが古くて汚い校舎であっても卒業したいと考えています。私たち大人は、日々通う子どもたちにとって学校がなくなるということの意味を、しっかりと自覚した上で見守っていかなければなりません。

子どもたちには今のうちに、江別小学校とその想い出を、しっかりと胸に刻んで欲しいと思いました。

母 : 「江小が三小と一緒になって、三小の場所に新しい学校が建って、そこへ5年生ぐらいになったら通うことになるんだよ」

子ども : 「江小はどうなるの」

母 : 「なくなって壊してしまうの」

子ども : 「いやだ、江小を卒業したい!」

母 : 「三小も今の学校を壊しちゃって新しい名前になるんだから、学校が無くなっちゃうのは三小の人たちも同じでしょ?」

子ども : 「でも新しい学校は三小の場所にできるんでしょ。ずるい!」

その子は“江小を卒業したい!”と言いながら泣き出し、“ずるい!”の言葉に、お母さんは何も言えなくなったそうです。

1年生といえども、自分が通う学校を誇りに思い、それが古くて汚い校舎であっても卒業したいと考えています。私たち大人は、日々通う子どもたちにとって学校がなくなるということの意味を、しっかりと自覚した上で見守っていかなければなりません。

子どもたちには今のうちに、江別小学校とその想い出を、しっかりと胸に刻んで欲しいと思いました。

2012年11月4日日曜日

通学距離について、再び

「江小・三小統合委員会だより」第13号のなかで、10月4日に両校のPTA役員12名が出席して協議を行い、通学距離を最重視して、現在の第三小学校の場所に統合校を建設することで合意をした旨が記載されています。

子どもたちのためと言いつつ、本当は大人の都合や私欲が優先されてはいないのでしょうか。

牧場町から三小、牧場町から江小への通学距離の差は、このグーグルマップで計測する限りでは230m程です。何度も申し上げますが、江別小学校へ統合校を建設した場合、校舎から体育館までのすべてが改築対象となります。ですので、校舎をもう少し国道12号側へ寄せて建てることが可能です。さらに、一番町自治会館側にも敷地への入り口をつくれば、この230mをさらに50mくらいは縮めることは容易です。そうすれば三小校区の一番町と弥生町の大半は江小のほうが近くなり、若草町と元町も、江小・三小とも差は僅か100数十メートルとなります。

3番通りから4番通りまでの牧場町の方々は、いずみ野小学校や対雁小学校、中央小学校のほうが第三小学校よりも近く、通学区域を変更したほうが児童のためです。現実に、牧場町に住む児童の多くは学校選択制を利用して、これらの他校へ通っています。同じような理由で学校選択制を利用して、上江別や東光町、高砂町などから多くに児童が江別小学校へ通ってきています。子どもたちのことを思い、通学距離を最優先するのであれば、通学区域変更の声が聞こえてこないのが逆に不思議です。

実際にはほとんど通学してきていない児童を含めて、通学距離を根拠にするのはいかがなものでしょう。それは学校選択制の利用者を差別し、切り捨てるのと同じ事です。学校選択制がある以上、制度を利用して通う児童のことをもっと考慮すべきです。

それほどまでに日常の通学の安全というのであれば、いっそのことスクールバスで通うことを前提に、江別小学校は上江別小学校へ、第三小学校はいずみ野小学校へ統合してはいかがでしょうか。中学校区も変わらず、いわゆる「中1ショック」や「中1ギャップ」という心配も緩和されると思いますし、江小・三小両校にとって互いに公平です。ましてやお金をかけて学校を建設する必要もありません。これから議論が進むにつれ、中学校区をどうするのかという問題に直面します。避けて通るわけにはいかないのですから、このようなことも選択肢としてはありえると思います。

※重複する部分も多くありますが、以前の投稿「私たちの思い 1」「私たちの思い 2」もあわせてお読み頂ければ幸いです。

子どもたちのためと言いつつ、本当は大人の都合や私欲が優先されてはいないのでしょうか。

|

| 牧場町ツルハ付近から三小 1969m |

|

| 牧場町ツルハ付近から江小 2199m |

|

| 牧場町ツルハ付近からいずみ野小 1037m |

|

| 牧場町ツルハ付近から対雁小 847m |

|

| 牧場町ツルハ付近から中央小 816m |

|

| 弥生町セブンイレブン付近から三小 1110m |

|

| 弥生町セブンイレブン付近から江小 1099m |

実際にはほとんど通学してきていない児童を含めて、通学距離を根拠にするのはいかがなものでしょう。それは学校選択制の利用者を差別し、切り捨てるのと同じ事です。学校選択制がある以上、制度を利用して通う児童のことをもっと考慮すべきです。

それほどまでに日常の通学の安全というのであれば、いっそのことスクールバスで通うことを前提に、江別小学校は上江別小学校へ、第三小学校はいずみ野小学校へ統合してはいかがでしょうか。中学校区も変わらず、いわゆる「中1ショック」や「中1ギャップ」という心配も緩和されると思いますし、江小・三小両校にとって互いに公平です。ましてやお金をかけて学校を建設する必要もありません。これから議論が進むにつれ、中学校区をどうするのかという問題に直面します。避けて通るわけにはいかないのですから、このようなことも選択肢としてはありえると思います。

※重複する部分も多くありますが、以前の投稿「私たちの思い 1」「私たちの思い 2」もあわせてお読み頂ければ幸いです。

2012年11月3日土曜日

15,812平方メートル

現在の江別第三小学校の敷地面積は江別市内でも最小で、その面積は「江別の教育」平成23年度版資料編によると15,812平方メートルと、次に狭い大麻東小学校の21,130平方メートルからみても極端に狭くなっています。

この件について教育委員会では「江小・三小統合委員会だより」第4号のなかで次のように見解を示しています。

今後、統合校のあり方を検討する中で、学校施設用地として必要があれば、隣接する郷土資料館等の土地を確保することについて市に求めていく。郷土資料館と現在保健センターの駐車場になっている二番通り側の公共用地を合わせると 25,000 ㎡ほどになるが、郷土資料館の移転は考えていないので、その場合は郷土資料館の用地と調整しながら、学校用地を確保することになる。また、第三小学校と郷土資料館等の間の市道を廃止することになるので、付近住民の理解を得ることが必要になる。三小の体育館はそのまま残し、校舎のみを改築するものと思われますので、新校舎も現在位置に建てることとなります。その場合、敷地内に仮設校舎を建設しての改築は難しく、新校舎建設中は江別小学校へ通うことが想定されます。ですが、江別小学校の校舎は取り壊しが前提となっているために耐震診断が行われておりません。現状でも不安であるのに、さらに多くの児童を平然と通わせるつもりなのでしょうか。

また“市道を廃止する”とありますが、市道が無くなった場合、校舎への道が一本減ることとなり、緊急車両などのアクセスは、特に冬場は困難をきたさないのでしょうか。となると、災害時に避難所とするには全く適しません。

さらに、隣接するみどり保育園の改築工事にあたっても、“江別市から地元住民への説明がない”と、苦情が寄せられていたと聞いています。このようなことから、市道を廃止することは困難であると言わざるを得ません。

現状の敷地のまま、4階建て以上の高層階の校舎建設となることも予想されますが、高層階の校舎は、上階へいくに従い、夏の暑さが心配です。3階建てでも相当な暑さとなります。空調を無くして学習環境が成り立ちません。せめて江小のように、校舎が木々に囲まれていれば多少は緩和されるのですが。

また、火災などの災害においても、高層階は避難経路の確保など、小さな子どもたちが通う小学校としては適さないことがたくさんあります。そんなことをわざわざ私たちが語らなくとも、教育委員会の方々は百も承知のはずです。

加えて、江別小学校には萩ケ岡児童センターが併設されており、低学年の児童が、放課後児童クラブを利用しています。当然、隣接していますので児童たちは安全に移動ができます。保護者としてはこの上なく安心して子どもを預けられる環境にあります。

現状の敷地内に、あるいは隣接する土地に、児童センターほどの規模ではないにせよ、このような子どもを安心して預けられる施設を設置出来るのでしょうか。それとも放課後にクラブを利用する児童たちに、現在の萩ケ岡児童センターまでの移動を強いるのでしょうか。

一昨年の「江小・三小地域協議会だより」第4号に、江小、上江小、三小、いずみ野小を委員がそれぞれ見学した際の感想が掲載されています。廊下や玄関などが広く、ゆとりのある上江別小学校のような校舎が理想的であるとの感想が散見されます。

また、普段から“三小はグラウンドが狭い”、“三小は敷地が狭い”と複数の保護者の方々が話されているのを聞いています。この15,812平方メートルの狭い敷地で、本当に上江別小学校のような校舎建設が可能なのでしょうか。

このように、統合校を現在の第三小学校の場所に建設する場合、江別小学校の場所に建設するよりも解決しなければならない課題がたくさんあります。いざ具体的な校舎の基本設計の段階になった時に、こんなはずではなっかたと、後悔のないよう慎重に議論し、統合校の設置場所を決めて頂きたいと思います。

※重複する部分も多くありますが、以前の投稿「私たちの思い 1」「私たちの思い 2」もあわせてお読み頂ければ幸いです。

2012年11月1日木曜日

第14回統合委員会の開催が決まりました

平成24年11月5日(月)午後7時より、 教育庁舎大会議室(江別市高砂町24番地6)において、第14回 江別小学校・江別第三小学校統合委員会が開催されることとなりました。議題は以下の通りです。

(1)統合校の設置場所について

(2)統合校の校名について

(3)統合の時期について

(4)その他

江別市の当初の統合計画よりも大幅に遅れているので、ハイペースで委員会が開催されます。いよいよ統合校の設置場所が決まろうとしています。今回の統合委員会も一般の方の傍聴が可能となる予定です。関心のある方は江別市ホームページ上の「江別市審議会等公開案内」で告知されますので参照の上、足を運んでみてください。

江別市 : 江別市審議会等公開案内

(3)統合の時期について

(4)その他

江別市の当初の統合計画よりも大幅に遅れているので、ハイペースで委員会が開催されます。いよいよ統合校の設置場所が決まろうとしています。今回の統合委員会も一般の方の傍聴が可能となる予定です。関心のある方は江別市ホームページ上の「江別市審議会等公開案内」で告知されますので参照の上、足を運んでみてください。

江別市 : 江別市審議会等公開案内

2012年10月26日金曜日

「江小・三小統合委員会だより」第13号が発行されました

平成24年10月10日(水)に開催された第13回江別小学校・江別第三小学校統合委員会の模様が記載された「江小・三小統合委員会だより」第13号が発行され、江別市教育委員会のホームページに掲載されておりますのでお知らせいたします。以下のリンクよりご覧ください。すでに対象校と両校区の自治会には配布・回覧されていることと思いますが、改めてお知らせいたします。

江別市教育委員会

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kyouiku/index.html

江小・三小統合委員会だより

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kyouiku/gakkou/tekisei/eshyo_sanshyo/tougou_iinkai.html

※リンク先PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です、アドビ社のホームページで無償で配布されています。

江別市教育委員会

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kyouiku/index.html

江小・三小統合委員会だより

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kyouiku/gakkou/tekisei/eshyo_sanshyo/tougou_iinkai.html

※リンク先PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です、アドビ社のホームページで無償で配布されています。

2012年10月23日火曜日

中学生からみた江別市 3

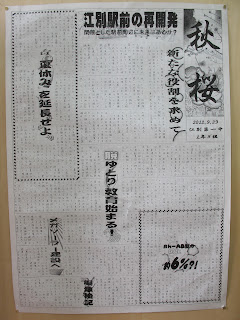

9月29日、30日に行われた江別第一中学校の文化祭で展示されていた壁新聞をご紹介しています。最後は3年生の作品になります。

文字が読みやすいようにファイルサイズを大きくしてあります。PC環境によっては重たいかもしれませんがご了承ください。

さすがに3年生ともなると、切り口が鋭くなってきますね。全学年共通しているテーマは校舎改築、いじめ、エネルギー、街の将来などでしょうか。クラスごとに扱っているテーマは同じでも、彼らなりに問題意識を持ち、それぞれ角度の違う視点から取材し、よくまとめられています。

今年7月には三好昇江別市長を囲んでの「えべつ未来中学生会議」「えべつ未来高校生会議」「えべつ未来大学生会議」などが開催されています。私たち大人たちはこうした子どもたちの主張を、“何も知らない子どもが言ってること”とするのは簡単ですが、将来の江別市を担う子どもたちからの警鐘として謙虚に受け止め、肝に銘じておく必要があります。さもなくば、彼らはこの江別市を見捨て、離れていってしまうに違いありません。

このブログでも何度か指摘していますが、江小・三小統合後の中学校区をどうするのかという議論がほとんどなされていません。現在の江別第一中学校は江別小学校と上江別小学校から600名を超える生徒が通ってきており、市内でも最大規模の中学校となっています。そのうち江別小学校の卒業生は100名ほどで、その割合は1:5ほどで、クラスに5名程度といった状況になります。また、学校選択制を利用した生徒もいるため、ここ数年、中学校区3校PTAが交流・連携を行いながら、いわゆる“中一ショック”対策に様々な取り組みをしてきました。ただでさえ小学校とは環境が大きく変化する上に、大多数が他校からという状況では親子ともに相当なストレスとなります。統合後の中学校は、第一中学校の立地からすると、おそらく一部の児童は第一中学校へ通うこととなると思いますが、学校選択制の利用で、東光町や上江別、高砂町などから通っている児童が江別小学校に多いことから、第三小学校の場所に統合校が建設されれば、現在よりもさらに第一中学校へ通う人数が少なくなることが予想されます。統合にあたって、学校選択制を採用している以上、このように中学校へ通うことへの生徒・保護者の負担もある程度考慮すべきではないかと思います。どうも“学校選択は自己責任でお願いします”などと差別的にバッサリ切り捨てるような気がしてなりません。

子どもたちは見ているのです。江別第一中学校の新校舎がどのように建て替わるのか、いじめに関して市教委がどのような対応をとるのか、災害対策、江小・三小の統合に伴って街がどう変化するのかなど、ある意味子どもたちに試されているのです。

|

| 3年1組 玲瓏 |

|

| 3年2組 鳳梨 |

|

| 3年3組 刹那 |

|

| 3年4組 玲瓏 |

|

| 3年5組 紫苑 |

さすがに3年生ともなると、切り口が鋭くなってきますね。全学年共通しているテーマは校舎改築、いじめ、エネルギー、街の将来などでしょうか。クラスごとに扱っているテーマは同じでも、彼らなりに問題意識を持ち、それぞれ角度の違う視点から取材し、よくまとめられています。

今年7月には三好昇江別市長を囲んでの「えべつ未来中学生会議」「えべつ未来高校生会議」「えべつ未来大学生会議」などが開催されています。私たち大人たちはこうした子どもたちの主張を、“何も知らない子どもが言ってること”とするのは簡単ですが、将来の江別市を担う子どもたちからの警鐘として謙虚に受け止め、肝に銘じておく必要があります。さもなくば、彼らはこの江別市を見捨て、離れていってしまうに違いありません。

このブログでも何度か指摘していますが、江小・三小統合後の中学校区をどうするのかという議論がほとんどなされていません。現在の江別第一中学校は江別小学校と上江別小学校から600名を超える生徒が通ってきており、市内でも最大規模の中学校となっています。そのうち江別小学校の卒業生は100名ほどで、その割合は1:5ほどで、クラスに5名程度といった状況になります。また、学校選択制を利用した生徒もいるため、ここ数年、中学校区3校PTAが交流・連携を行いながら、いわゆる“中一ショック”対策に様々な取り組みをしてきました。ただでさえ小学校とは環境が大きく変化する上に、大多数が他校からという状況では親子ともに相当なストレスとなります。統合後の中学校は、第一中学校の立地からすると、おそらく一部の児童は第一中学校へ通うこととなると思いますが、学校選択制の利用で、東光町や上江別、高砂町などから通っている児童が江別小学校に多いことから、第三小学校の場所に統合校が建設されれば、現在よりもさらに第一中学校へ通う人数が少なくなることが予想されます。統合にあたって、学校選択制を採用している以上、このように中学校へ通うことへの生徒・保護者の負担もある程度考慮すべきではないかと思います。どうも“学校選択は自己責任でお願いします”などと差別的にバッサリ切り捨てるような気がしてなりません。

子どもたちは見ているのです。江別第一中学校の新校舎がどのように建て替わるのか、いじめに関して市教委がどのような対応をとるのか、災害対策、江小・三小の統合に伴って街がどう変化するのかなど、ある意味子どもたちに試されているのです。

2012年10月22日月曜日

中学生からみた江別市 2

2012年10月21日日曜日

中学生からみた江別市 1

登録:

投稿 (Atom)